झूठ कल्पना सच से परे ( हम कैसा समाज ) डॉ लोक सेतिया

जिस तरह से कोई जादूगर किसी को सम्मोहित कर लेता है हमारी दशा उस व्यक्ति जैसी है जो जादूगर चाहता है वही दिखाई देता है । हमारी फ़िल्में टीवी सीरियल से आधुनिक तथकथित सीरीज़ तक सभी रोमांचक बनावटी कथित तौर पर वास्तविक घटनाओं पर आधारित कहानियां सत्य से परे और समाज को रास्ता दिखाने की बात कह कर गुमराह करती हुई हैं । हमने अपने विवेक सोच समझ अपनी बुद्धि से काम नहीं लेकर उनको स्वीकार ही नहीं कर लिया बल्कि हमारे मन मस्तिष्क पर उनका ऐसा गहरा असर हुआ है कि हम जो सच सामने दिखाई देता है उस पर ही शंका करने लगते हैं और सोच कर घबराने लगते हैं कहीं कुछ बुरा घटित होने वाला है । हम दुनिया की बात क्या करें खुद अपने आप से अनजान हैं अजनबी लोग अपने और अपने बेगाने लगते हैं । सामने जिधर भी नज़र जाती है अफ़साने पुराने लगते हैं समझना नहीं समझ आते नहीं बहाने बनाने लगते हैं । ज़िंदगी से रूठे हैं मौत को मनाने लगते हैं ज़मीं से नहीं रिश्ता कोई आशियां आस्मां पर बनाने लगते हैं किसी की बात का कोई ऐतबार नहीं करता सब हर किसी को आज़माने लगते हैं । नज़र से नज़र मिलते ही हम ख़ुद नज़रें चुराने लगते हैं । पलक झपकते ही ग़ायब होने वाले क़रीब जिनको लाने में कितने ज़माने लगते हैं , इस महफ़िल में सभी ख़ामोशी की दास्तां ज़माने की सुनाने लगते हैं । हर तरफ मेले ही मेले हैं सभी लोग रहते अकेले हैं किसी को फुर्सत नहीं दुनिया के सौ झमेले हैं ।

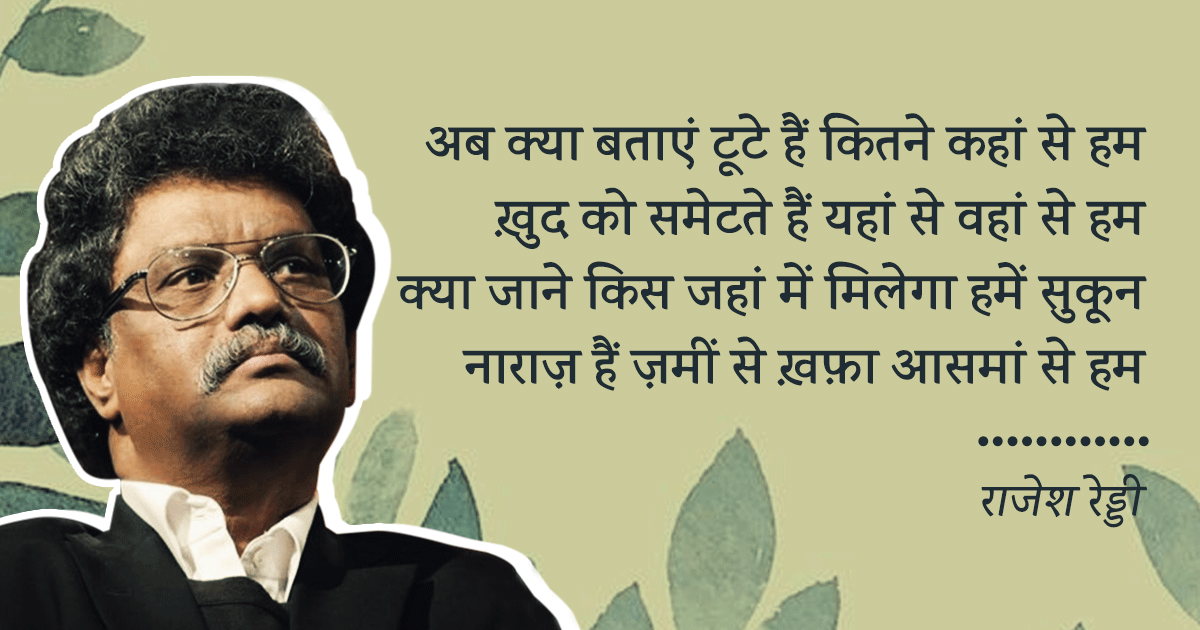

जाने कैसे ये ग़ज़ब हुआ कि हम आस - पास अपने वास्तविक समाज से कटकर किसी काल्पनिक दुनिया में खोये रहते हैं । सोशल मीडिया इक जाल है जिसे बुना है कुछ ख़ुदगर्ज़ लोगों ने और धीरे धीरे कितने लोग उन से सबक सीख कर इस का इस्तेमाल कर मालामाल होने लगे हैं , ऐसे तमाम लोगों को समाज की मानवता की सच्चाई की कोई परवाह नहीं ये सब भाड़ में जाएं उनकी बला से । हम जब भी इस दुनिया से उकताते हैं और निराश होकर बाहर निकलना भी चाहते हैं तब किसी शराबी की तरह इसका नशा हमको वापस खींच लाता है । कितना कमज़ोर और बेबस कर दिया है इक ऐसी झूठी बनावटी दुनिया ने जिस का कोई अस्तित्व ही नहीं है । काल्पनिक लोक से किसी को वास्तविक कुछ भी हासिल नहीं हो सकता लेकिन कोई सोचना ही नहीं चाहता है कि ख्वाबों सपनों की इक सीमा होती है नींद खुलते ही सपने बिखर जाते हैं । कभी जब हम सम्मोहन से बाहर निकलेंगे तो कठिन होगा स्वीकार करना कि जिस को कब से हक़ीक़त समझते रहे वो रेगिस्तान की चमकती रेत थी और हमने उसे पानी समझ अपनी प्यास बुझानी चाही । आदमी जब मृग की तरह मृगतृष्णा का शिकार हो जाता है तो दौड़ते दौड़ते जीवन का अंत हो जाता है । शायर राजेश रेड्डी जी की ग़ज़ल पेश है ।

अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहां से हम , खुद को समेटते हैं यहां से वहां से हम ।

क्या जाने किस जहां में मिलेगा हमें सुकून , नाराज़ हैं ज़मीं से ख़फ़ा आस्मां से हम ।

अब तो सराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास , लेने लगे हैं काम यकीं का गुमां से हम ।

लेकिन हमारी आंखों ने कुछ और कह दिया , कुछ और कहते रह गए अपनी ज़ुबां से हम ।

आईने से उलझता है जब भी हमारा अक़्स , हट जाते हैं बचा के नज़र दरमियां से हम ।

मिलते नहीं हैं अपनी कहानी में हम कहीं , ग़ायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम ।

ग़म बिक रहे थे मेले में ख़ुशियों के नाम पर , मायूस हो के लौटे हैं हर इक दुकां से हम ।

1 टिप्पणी:

सही कहा...फिल्में और वेब सीरीज सच्ची घटना पर पता नही केसी आधारित होती हैं... काफी कुछ अपनी मर्ज़ी से ठूंस दिया जाता है उनमें झूट को बनावटी पन को...रेड्डी जी की शानदार अशआर 👌

एक टिप्पणी भेजें